I mulini, nel medioevo sono di proprietà di signorie o di monasteri in quanto dispongono del diritto di disporre del corso d’acqua, parallelamente si diffusero le macine a mano che soprattutto in montagna erano in grado di soddisfare i bisogni dell’economia familiare.

COMPONENTI TECNOLOGICI

- la presa dell’acqua deve essere fatta in un punto del torrente che deve garantire un minimo di portata d’acqua nell’anno

- il canale o gora che viene creato parallelamente al corso del fiume per inviare l’acqua al mulino

- la vasca dove si accumula l’acqua

- lo sversatoio per diminuire la portata dell’acqua del torrente

- il canale di scarico per restituire l’acqua al torrente

Il mulino nell’area montana è su due piani, un seminterrato destinato alla ruota orizzontale e il piano superiore destinato alla macina.

La follatura è quell’operazione che ci permette di far infeltrire la lana. Il panno lana viene immerso in acqua con alcune sostanze ad esempio il sapone e il grasso l’argilla ed è battuto fino a infeltrirlo in modo da tagliarlo facilmente senza che i margini si sfilaccino. L’infeltrimento ci ripara meglio dal freddo e dalla pioggia. Nei primordi la follatura veniva fatta dal follone che calpestava i panni finché non raggiungevano la giusta consistenza. La macchina per la follatura è composta da gambe di legno che battono sul tessuto, che erano messe in movimento da una ruota idraulica.

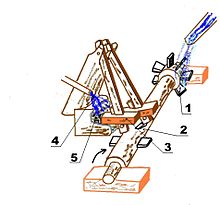

Il macchinario della gualchiera

Il complesso della gualchiera-tintoria che si trova ai piedi del castello di Pievebovigliana (Valfornace) risale al XVIII secolo in via Valca. La gualchiera è azionata dall’energia idraulica di un canale derivato dal torrente Capodacqua.

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia.